第1話~第15話 第16話~第30話 第31話~第45話 第46話~第60話 第61話~第75話 第76話~第90話 第91話~第105話

第106話~第120話 第121話~第135話 第136話〜第150話 第151話〜第180話 第181話~第210話

恵光寺の宗旨は浄土宗西山禅林寺派で、阿弥陀さまのお慈悲を感謝し、その喜びを社会奉仕につないでいく、そういう「生き方」をめざすお寺です。

現代の悩み多き時代にあって、人々とともに生きるお寺をめざして活動しています。

■第204話:2025年6月

仏教的生き方のすすめ【第4】

仏教は苦しみの根源を探り、それを乗り越える智慧を与えてくれます。人生の波風が立つとき、私たちは自己を見つめなおし、自分の立ち位置を再考する必要があります。仏教の教えは、そのための指針となります。その時には、順調なときには気付かなかった身近にある喜びや、心の安らぎを見出すことができるのです。

--------------------------------------------------

これは仏教者・佐々木閑先生がおっしゃっていることばです。

わたしどもが「仏教的生き方」を目指す根拠となる指針ですので紹介しました。

つまり、私どものふだんの生活が、

① 苦しみの根源を見つける

② それを乗り越える智慧を《自分の生きかた》として実践していく

③ その実践が、生きる上での辛さを超える生活に変化してい

という生き方になる、と思います。

--------シリーズ「仏教的生き方の実践」(全4回)-------

そこでまずは、「仏教的生き方の実践」というタイトルで次の4つの項目を旗印に、シリーズとしてお話をしてまいりたいと思います。

1. 布施(ふせ)

2. 愛語(あいご)

3. 利行(りぎよう)

4. 同事(どうじ)

この四つです。

今月は第4回目、最終回です。合掌。。

--------------------------------------------------

【第4】 仏教的生き方の実践 …「同事(どうじ)」

4回シリーズの「仏教的生き方の実践」のお話。今回はその4番目、最終回で「同事」についてです。

「同事」は「相手の立場、心に添うこと」です。

相手の人が辛い目に遭って、悲しみ、苦しんでいる、悩んでいる、ひょっとしたら生きるのをやめよう、と思っている人がいたといたします。

そんなとき、あなたならどうしますか。

いろいろ考えて回答が出せる場合はいいですよ。でも相手の苦しみが深ければ深いほど、何も答えられないこともあって辛いですね。

でも仏教がいう「同事」は、何も答えられないとき、答えなくっていい、というのです。ではどうするか。

そのまま、何も言わずに、相手の傍に静かにすわって

「あなた、つらいでしょう。悲しいでしょう。できることなら、私は、あなたに代わってあげたいと思うよ。しかし、代わってあげることはできません。だってあなたと私は別々なんだから。しかしね、代わってあげることができない分、ずうっとあなたの傍に居させてください…」と言って、相手のそばに坐っていっしょに悲しむのです。これが「ほとけさま」の「み心」です。

童謡詩人、金子みすゞさんの詩に「私がさびしいとき」というのがあります。

私がさびしいときに

よその人は知らないの

私がさびしいときに

お友だちは笑うの

私がさびしいときに

お母さんはやさしいの

私がさびしいときに

仏さまはさびしいの

この詩の4番目のフレーズに「ほとけさま」が出てきます。この「仏さま」の姿が「同事」です。「ほとけさま」は無言です。なにも反応していないかのように思えます。でも違います。

ほとけさまの《み心》は、「あなたのその辛い気持ち、あなたに代わって取り除きたいけれど、代わってあげるもことはできない、代わってあげることができない分、あなたの傍に居させてください」という心です。仏さまご自身が私の「苦しみ」を「自分の苦しみ」としてうけとって傍に居てくださるのです。

この仏さまの《み心》を「同事」といいます。

私どもが仏さまに手を合わせて拝むのは、辛い、苦しい、という私の傍に、いつも阿弥陀さまが「同事」の《み心》で、この私を見てくださっている、そういう事実を知るからです。

合掌。

岸野亮淳

■第203話:2025年5月

仏教的生き方のすすめ【第3】

仏教は苦しみの根源を探り、それを乗り越える智慧を与えてくれます。人生の波風が立つとき、私たちは自己を見つめなおし、自分の立ち位置を再考する必要があります。仏教の教えは、そのための指針となります。その時には、順調なときには気付かなかった身近にある喜びや、心の安らぎを見出すことができるのです。

--------------------------------------------------

これは仏教者・佐々木閑先生がおっしゃっていることばです。

わたしどもが「仏教的生き方」を目指す根拠となる指針ですので紹介しました。

つまり、私どものふだんの生活が、

① 苦しみの根源を見つける

② それを乗り越える智慧を《自分の生きかた》として実践していく

③ その実践が、生きる上での辛さを超える生活に変化してい

という生き方になる、と思います。

--------シリーズ「仏教的生き方の実践」(全4回)-------

そこでまずは、「仏教的生き方の実践」というタイトルで次の4つの項目を旗印に、シリーズとしてお話をしてまいりたいと思います。

1. 布施(ふせ)

2. 愛語(あいご)

3. 利行(りぎよう)

4. 同事(どうじ)

この四つです。

今月は第3回目です。合掌。

--------------------------------------------------

【第3】 仏教的生き方の実践 …「利行(りぎょう)」

前回、「愛語」について、相手の立場に立って、その人と話すこと、と書きました。

今回の「利行」も同様で、相手の立場に立って「行動をする」ことです。

目の前に困っている人がいて、その人を助けよう、という場合、自分に力がある、余力があってするものではありません。また、みかえりを求めてするものではありません。

相手が困っていることを、自分ごととして、つまり、その人の苦しみを自分の苦しみと感じて行動する、ということです。

私どもは、「人のために」と思って行動すると、自分の利益が失われる、と思ってしまいます。それは自分と相手とは別である、という意識があるからです。

母子のことを見てみましょう。たとえば赤ちゃんが顔を真っ赤にして泣き叫ぶ、という場面を考えてみてください。そういうとき、母親は自分がどんな状況にあっても、そのことを超えて、子どもを抱いてあやし、授乳をしたり、オムツを替えたり、体温を測ったりします。つまり、母親にとって、わが子と自分とは「区別のない関係」であるからです。

ここからわかるように、今ある自分は、いろんな人と別である、という意識があると、相手を思い、相手が困っているときに、何かをして差し上げよう、という思いはなかなか出てきません。

ここで仏教です。

仏教は人と人との関係、人と物との関係を、「一切衆生因縁生」、つまり「あらゆる生き物は、自分を含めて、一人で生きているのではない、みんなつながりあって生きている、別々ではない」と観ます。

私が一人でいるのではない、相手がいるから私がいるのです。みんな互いに孤立しているのではなくつながりあっています。

困っている相手に、心を寄せ、行動して助ける、ということは、そのまま、自分が生かされている、という事実の確認でもあるのです。

「この人がいるから、私は今、ここに在る」と思って、相手のところに行って行動する、それが「利行」の実践となるのです。

では次回に。合掌。

岸野亮淳

■第202話:2025年4月

仏教的生き方のすすめ【第2】

仏教は苦しみの根源を探り、それを乗り越える智慧を与えてくれます。人生の波風が立つとき、私たちは自己を見つめなおし、自分の立ち位置を再考する必要があります。仏教の教えは、そのための指針となります。その時には、順調なときには気付かなかった身近にある喜びや、心の安らぎを見出すことができるのです。

--------------------------------------------------

これは仏教者・佐々木閑先生がおっしゃっていることばです。

わたしどもが「仏教的生き方」を目指す根拠となる指針ですので紹介しました。

つまり、私どものふだんの生活が、

① 苦しみの根源を見つける

② それを乗り越える智慧を《自分の生きかた》として実践していく

③ その実践が、生きる上での辛さを超える生活に変化してい

という生き方になる、と思います。

--------シリーズ「仏教的生き方の実践」(全4回)-------

そこでまずは、「仏教的生き方の実践」というタイトルで次の4つの項目を旗印に、シリーズとしてお話をしてまいりたいと思います。

1. 布施(ふせ)

2. 愛語(あいご)

3. 利行(りぎよう)

4. 同事(どうじ)

この四つです。

よろしくお願いいたします。合掌。

--------------------------------------------------

【第2】 仏教的生き方の実践 …「愛語(あいご)」

「愛語」とは相手の立場に立って、その人と話すことです。愛語を聞いたとき、その人の顔つきも気持ちも和らぎます。

道元禅師という方は「面と向かって愛語を聞くとうれしくなる。

しかし、面と向かっていないときに愛語を聞いたりすると、『あぁ、あの人はそういうに私のことを思ってくださってたのか』と思って、そのことを肝に銘じ、魂に銘じる」とおっしゃっています。

相手のことを心から思って話をすると、相手の人の心の中に、やさしい気持ち、生きる力が出てくるのですね。

「愛語」はいい言葉を選んで話をしなさい、ということですが、その「いい言葉を選んで」というのはテクニックではありません。真に相手のことを思う、ということです。それは、ちがう角度からいうと、「この人がいるからこの私がいるのだ」という関係性に気づくことです。「あなたがいてこの私がある」「私がいて、あなたがいる」という「あなたとわたし」という関係性の中を生きるのが私どもの姿です。

ここで大事なのは

「あなたがいてこの私がある」ということが大事です。

私どもは往々にして「私がいて、あなたがいる」と思いがちですが、そうではないのです。

「あなた」というのは目の前の人ではありますが、目の前にいない人たちも含めて「あなた」です。

いや、それだけではありません。太陽や月や地球や鳥や花、みんなみんな「あなた」です。

その「あなた」に生かされている、という思いが生きる私のベースになっていると、気づいたとき、私どもから出る言葉は相手のことを思う言葉になるのです。それが「愛語」です。

さあ、「〈あなた〉はもちろん、いろんな〈あなた〉に生かされている」ことに気づいて、相手の立場を知って愛語をかけていくようにいたしましょう。

では次回に。 合掌。

岸野亮淳

■第201話:2025年3月

仏教的生き方のすすめ【第1】

仏教は苦しみの根源を探り、それを乗り越える智慧を与えてくれます。人生の波風が立つとき、私たちは自己を見つめなおし、自分の立ち位置を再考する必要があります。仏教の教えは、そのための指針となります。その時には、順調なときには気付かなかった身近にある喜びや、心の安らぎを見出すことができるのです。

--------------------------------------------------

これは仏教者・佐々木閑先生がおっしゃっていることばです。

わたしどもが「仏教的生き方」を目指す根拠となる指針ですので紹介しました。

つまり、私どものふだんの生活が、

① 苦しみの根源を見つける

② それを乗り越える智慧を《自分の生きかた》として実践していく

③ その実践が、生きる上での辛さを超える生活に変化してい

という生き方になる、と思います。

--------シリーズ「仏教的生き方の実践」(全4回)-------

そこでまずは、「仏教的生き方の実践」というタイトルで次の4つの項目を旗印に、シリーズとしてお話をしてまいりたいと思います。

1. 布施(ふせ)

2. 愛語(あいご)

3. 利行(りぎよう)

4. 同事(どうじ)

この四つです。

よろしくお願いいたします。合掌。

--------------------------------------------------

【第1】 仏教的生き方の実践 …「布施(ふせ)」

「布施」は自分の持っているものを人にさしあげることです。

何を差し上げるか、その内容によって次の三つに分けられます。

1. 法施 (ほうせ) …… 仏法を施す

2. 財施(ざいせ) …… 金品を施す

3. 無畏施 (むいせ) …… 仏法も金品ではなく、行動によって相手に畏怖(いふ)を抱かないように、安心させる

みなさんが「何? これ」と思うのは(3)の「無畏施」だろうと思います。

無畏施(むいせ)」の例としては、電車の中で、高齢者や妊婦さんが乗ってこられると席を譲る、というのがあります。相手を安心させることです。日常的な「心の布施」と言ってもいいでしょう。

このような「無畏施」を「無財の七施」と呼んで七つある、と言っています。

紹介をして見ましょう。実生活と併せて想像してみてください。

➀ 眼 施(げんせ)…… やさしい眼差し 相手に安心を与える眼差し

➁ 和顔施(わげんせ)…… にこやかな顔で相手に接する

➂ 言 施(ごんせ)…… やさしいことば 「ありがとう」「お元気?」など

➃ 身 施(しんせ)…… 自分の身体でできることをして差し上げる

➄ 心 施(しんせ)…… 相手に思いやりの心で接する

➅ 床座施(しょうざせ)…… 相手に席や場所を提供すること

➆ 房舎施(ぼうしゃせ)…… 相手を泊めてあげたり、休息の場を提供すること

いかがですか「無畏施」とは、ちょっとした「心の布施」です。この「無財の七施」の中の一つでも真心を込めて実行してみましょう。そしてそれを繰り返して習慣化していくうちに、自ずと他のこともできるようになっていくでしょう。そうすれば、相手が喜び、自分も心が安らぐ、ということになっていきます。

--------------------------------------------------

【第2】仏教的生き方の実践 …「愛語(あいご)」

「愛語」は

--------------------------------------------------

【第3】仏教的生き方の実践 …「利行(りぎよう)」

「利行」は

--------------------------------------------------

【第4】 仏教的生き方の実践 …「同事(どうじ)」

「同事」は

合掌 岸野亮淳

■第200話:2025年2月

安産のお地蔵さまの前に坐って

朝のお勤めで恵光寺の地蔵堂のお参りをします。恵光寺のお地蔵さまは安土桃山時代につくられた「子安の北向き地蔵さま」。「子安」は「子を安らかに産む」こと、つまり「安産」のこと。

出産というと、新生児の無事誕生と出産する母体の安全が心配です。現代は医療の進展で、そういう心配は少なくなっていますが、それでも、「新しいいのちが生まれる」という事実は、深遠な大いなる自然の営みの中の事実、と受け止めることは忘れてはならない、と思います。つまり「新しいいのちを戴く」という心の姿勢が大事です

。

昔からいうように、人一人生まれるのに両親が、その祖父母が、それを遡っていくと何人の親がいることでしょう。相田みつをさんという詩人は「自分の番 いのちのバトン」という詩で次のように言っています。

父と母で二人

父と母の両親で四人

そのまた両親で八人

こうしてかぞえてゆくと

十代前で、千二十四人

二十代前では ---?

なんと、百万人を超すんです(後半は略)

そんな不思議な「いのち」をいただいて、私どもは今、ここに生きています。

さて、お地蔵さまの前で「安産祈願のお参り」をする、と書きましたが、もう一つ「世界の子どもたちの無事・成長」という祈願も併せて勤めています。

この世にご縁を戴いて生まれてきた «日本の子どもたち、世界の子どもたちは、今どういう状況下にあるかしらん» と考えます。

中でも戦争のさなかにある人々の苦しみ、その中で生まれてきた赤ちゃん、小さな子どもたちが犠牲になるニュースがいっぱいです。とくに、パレスチナのガザ地区の子どもたちの死亡のニュースには心が傷みます。

ユニセフのキャサリン・ラッセル事務局長の報告から一部を転載します。

「ガザ地区の子どもたちにとってこの新年は、攻撃と剥奪、そして募る寒さによる死と苦しみがもたらされただけでした。停戦は大幅に遅れています。新年早々、あまりにも多くの子どもが命を落とし、愛する人を失っています」と。

ガザ地区では、100万人以上の子どもが仮設テントで生活していて、必要最低限の住まいがなく、冬で気温が下がり、子どもたちは極めて深刻なリスクに直面している。昨年暮れの12月26日以来、低体温症により8人の乳児と新生児が死亡した、とも述べています。

つらいことです。

毎朝、恵光寺の「子安の北向き地蔵さま」の前で、「戦争の即終結祈願、子どもたちのいのちの無事・安全祈願、世界平和祈願」と、回向文を称えています。

合掌 岸野亮淳

■第199話:2025年1月

私と阿弥陀さま 阿弥陀さまと私

こういうタイトルでお話をすると、次のような形が思い浮かぶことでしょう。

《阿弥陀さまにお願いする私》つまり《私と阿弥陀さま》という形です。

つまり、「阿弥陀さま、つらいこの私の心、何とか聞きとどめて、心安らかになるようにお願いいたします」という「助けてください! 見守っていてくだい、お願いいたします」という「頼む阿弥陀さま」の形です。

しかし、阿弥陀仏に心身を任せて「南無阿弥陀仏」と唱える浄土のみ教えはそういう「頼む阿弥陀さま」ではありません。

浄土の教えを示してくださった法然上人、西山上人さまは

《阿弥陀さまのみ心は、私どもが「助けてください!」と頼んだから出現なさるのではなく、もとより、阿弥陀さまは、私どもの思いよりも先に、私どもを見守ってくださっているのです。

つまり、苦しんでいる私ども(凡夫といいます)は、阿弥陀さまに頼もうが、頼まないでいようが、阿弥陀さまの方が、先に、苦しんでいる私どもの気持ちを察して、「つらいことだねぇ」と思いをかけてくださっているのです。

ですから、私どもは、いかなるときも、つねに《阿弥陀さまから心をかけられている私》、つまり《阿弥陀さまと私》であるのです。

この姿は、幼児(おさなご)とお母さんの関係でよく説明されます。

幼児が母親を「お母さん!、お母さん!」と呼んだとき、お母さんは「はい、はい、ここにいますよ」と笑顔で見てくれています。幼児が「お母さん」と呼んだから「お母さんが存在する」のではなく、幼児が呼ぼうと、呼ばないでいようが、実は、お母さんはつねにわが子を見ていてくれているのです。ですから、「ハイ、お母さんはここにいますよ。用事はなあに?」と尋ねると、幼児は「ううん、なんでもない」と安心顔になるのです。

阿弥陀さまと私の関係を考えるとき、古来、「母情仏心」という言葉がありますが、まさにそのことを表していますね。

しかし、中には「母情仏心」だけではない、ちゃんと「父情仏心」というのもあるよ、とおっしゃる方もあるでしょう。私も「そうですとも」と思います。念のため。

■第198話:2024年12月

「いのちあるかぎり、ぶつかってまいります」

年末になりました。年末になるといつも頭に浮かぶのが一年をふり返っての次の一句です。

「振り向けば、お世話になった人ばかり」。

年末が来たけれど、よくよく思い返してみると、この一年、ここまでやって来られたのは、誰のおかげか。あの人のおかげ、この人のおかげ・・・。指を繰って考えていくと、最後には、数えきれない数の人たちの顔が浮かんできて、先に示した「振り向けば、お世話になった人ばかり」というところに行きつくでしょう。

加えて言えば、お世話になったのは人だけではありません。私どもがいのちをつないでここまで来られたのは、肉、魚、穀物、野菜、果物、それらを食材として戴いて来たからです。そしてまた、偉大なる天地の運行のおかげです。空気があり、太陽があり、水があり、木々があり、山や海があるからここまで来ることができたのです。

この年末、静かにこの一年の来し方に思いを巡らし、いろんな人や物に対して「お世話になり、ありがとうございました」と念じながら過ごしてまいりたいものです。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

先日、とあるお寺の大奥さま(ですからお歳は高齢)からメールを頂戴しました。その中につぎのような文章がありました。

「若さは失いましたが、今や、楽しいこと、悲しいこと、辛いこと、いろんな人生経験をしてきた分、命あるかぎり、ぶつかってまいります」と。

何と力づよい姿勢でしょう。若いときに励み、勉強するのは、それは若いからできます。しかし、歳をとってから励むのは覚悟がいります。

よくよく考えてみると、長い人生を越してきた高齢者だからこそ、その培った経験をエネルギーにして「ぶつかっていく」という生き方は説得力があります。

高齢者にとって「ぶつかってまいります」という覚悟を持つこと、これも真似をしてまいりたいものと思います。

みなさん、いい年末を過ごし、いい年が迎えられるよう、勤めてまいりましょう。

■第197話:2024年11月

花ひらく 天地いっぱい 総がかり

私はこの句、仏教の教えをそのまま示していて、とても尊いと思います。

まちがいなく、花一輪が咲くのは、土があり、日光があり、雨があるからです。そして花が子孫を残して明日生きていくことができるのは花の蜜を吸って生きる蝶や蜂の受粉のおかげです。

わたしども人間も同じです。つまり動物的に言えば「ヒト」です。「ヒト」はまちがいなく、動物や植物を食べて生きています。ですからわたしども「ヒト」も天地いっぱい 総がかり」の中を生かせてもらっているのです。

ここでチェックしたいことがあります。

それは、動物や植物と人間との違いです。動物や植物は自分が天地いっぱい総がかりで生きている、ということは自覚できません。それに対して、「天地いっぱいの恵みのおかげ生きている」ということが自覚できるのは私ども人間だけです。つまり「ヒト」と「人間」の違いです。

食事のとき、料理されたご飯やおかずを目の前にして「いただきます」「ごちそうさま」といいます。「天地いっぱいの恵みに対して感謝をしていただきます」、食べ終わって「ありがとうございました。ごちそうになりました」と手を合わせるのです。

ところが、近年、私どもの生活が都会化され、食事の時に目の前の料理が「天地いっぱい総がかり」でできたものか、ということ自覚せずに戴くことがふつうになりました。

食事で戴く魚、肉、野菜、果物、など、「天地いっぱいのいのち」を戴くこの私も、その天地いっぱいの一員、つまり、おたがい、みんなつながり合っている、という事実を生きている、ということです。これを仏法では「因縁所生」といいます。みんないのちはつながっておたがい、生かし、生かされて存在している、ということです。

花や動物はこのことを自覚できません。人間だけがこのことを自覚することができます。

私ども人間はその因縁所生の法則を自覚して生きていけば心はかなり広くなります。また、このことを「喜んで生きていく」ということに繋がるのです。

■第196話:2024年10月

地球温暖化と少欲知足

ヒガンバナが地球温暖化で彼岸には咲きませんでした

先月は秋彼岸の月。この秋彼岸にあわせて咲く花があります。ヒガンバナです。

恵光寺には地蔵堂の前に、僅かですがヒガンバナがあり、毎年、秋彼岸には決まって乳白色の花茎を出して、朱色の花を咲かせます。

ところが、今年は彼岸中はおろか、土色の鱗茎だけが地表にあって、彼岸が終わっても、全く花茎が出ませんでした。ヒガンバナは土の温度が20度以下になれば花茎を出して咲き始めるそうです。なるほど今夏の猛暑では、まだ咲く時期ではない、と判断したのですね。

お彼岸には咲きませんでしたが、二週間遅れでやっと咲きました。やれやれでした。

地球さん、ごめんなさい

ヒガンバナの遅咲きでわかりますように、地球は温暖化が進んでいて「地球が沸騰している」とも言われます。私どもは子孫のためにこれ以上、地球を傷めてしまってはいけません。

地球上のあらゆる動植物は、その大宇宙、大自然の恵みの中にあつたからこそ、いのちをつないで今日まで来ました。ところが今のわれわれ人間は欲を搔いて、自分たち人間にとって都合のいい生活様式だけを求めるようになりました。その結果、有限の地球資源を乱獲し、ついに地球を怒らせてしまいました。私どもは自ら、自分の首を絞めているのです。

ストップ・ザ・地球環境破壊‼ が急務です。

少欲知足(しょうよく ちそく)の生活習慣を

仏教では「少欲知足(しょうよくちそく)」、つまり「欲を少なくして足(た)るを知る」という生き方を大事な生活指針に置いています。

私どもの「欲」の大小が地球環境を左右する、と思いましょう。

「欲」の漢字のなりたち

その「欲」の漢字ですが、成り立ちが「なるほど!」とおもわせるものがありますので紹介します。

「欲」は「谷」と「欠」の二つの字が合わさってできています。「谷」は容器の「容」(うつわ)のことで、「欠」は人が大きな口を開けている形からできているそうです。つまり、容器を目の前にして大きな口を開けている姿が「欲」という字です。ついでながら、「あくび」は漢字で「欠伸」と書きます。なるほど、思いっきり口を開けて(欠)で伸びをしますから字のとおりですね。

また「谷」は「コク」と読んで「穀物」の「穀」に通じ、米や麦など、食べ物のことを言います。つまり、器に入ったご飯を大きな口を開けて食べようとしている姿から来ている、ということです。

「欲」という字のなりたちを知ると、なるほど 「欲」はよくない! ということがわかりますね。

■第195話:2024年9月

9月1日「二百十日」と台風10号

9月になりました。暦の上では9月1日は秋の始まりの日です。

古来、9月1日は、立春から数えて210日目にあたるので「二百十日」と呼ばれ、台風や暴風雨襲来の時期で、コメが不作になることを恐れて神仏に災害が来ないように、豊作になるように、と祈願する日でもありました。

9月1日というと、以前は小・中学校では2学期の始まりの日でした。子どもたちは8月いっぱいまでが夏休み、9月1日は久しぶりに登校しました。しかし、昨今は2学期は8月の最終週から始まります。「二百二十日」ということばはあまり言われなくなりました。ちょっと寂しいですね。

さて、今年は8月22日にマリアナ諸島で発生した台風10号は自転車並みの遅い速度で北上、28日に鹿児島県に上陸、それから日本列島を横になぞるように東に進んで9月1日に熱帯低気圧になりました。この間、今までにない記録的な大雨を降らせ、たくさんの被害が出ています。このメッセージをお読みのみなさま方、御地はいかがですか。おたずねいたします。

今回の台風が大型で大雨を降らせたことについて、専門家は「海水温度の上昇」をあげています。

国連の「気候変動に関する政府間パネル(IPCC)」は、北極の氷などが解けて、海面水位は2100年末には最大で1.1m上昇する、といっています。海水温が上昇すると二酸化炭素の吸収力が下がるため、大気の温暖化ガスがより多くなると警告しています。これが、いま進んでいる「地球温暖化」です。

私どもにとってすべきことは「地球温暖化」を止めることです。

しかし。便利で快適な生活を追求してきたわたしども現代人にとって、石炭、石油、ガスなどの化石燃料を少なくする生活はなかなか難しい。ですから、原発の復活も仕方ない、という主張が出てきます。

ここで考えねばならないのは、私どもの便利で快適な生活の追求は正しいか、地球環境を悪化させて地球を壊してしまっていいのか、ということです。

やはり、地球に育てられている、という謙虚でかついちばん原則的な問題に、いま立ち返るとき、と思います。

このことについて、また次回考えて参りたいと思います。

みなさま、ご自愛ください。

■第194話:2024年8月

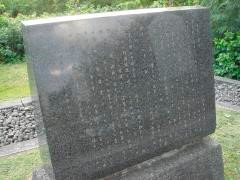

「硫黄島の悲劇」 井上靖さんの碑文から戦争を自分の問題として考える

東京の南方、1250キロの洋上に東西8km、南北4kmの硫黄島(いおうとう/いおうじま)という火山島があります。

東京の南方、1250キロの洋上に東西8km、南北4kmの硫黄島(いおうとう/いおうじま)という火山島があります。

太平洋戦争の末期、ここで日米両国は激しい死闘を演じ、日本軍2万余、島民数十名、上陸を決行した米軍の戦死者7千を加えて、計3万人が亡くなり、島は巨大な墳墓と化しました。

その硫黄島には、当時の激戦を偲び慰霊の思いを伝える「鎮魂の丘」がつくられ、作家の井上靖氏の鎮魂と平和への思いを込めた「碑文」が建てられています。碑文は縦75cm、横90cm、高さ40cmの黒御影石に刻まれています。

その碑文を紹介します。

悲しい海、悲しい空、今日も眞青く澄んでいます。あなた方の悲しい死によって、あなた方の悲しい死をとおして、私たちは今、漸くにして一つの考えを持つことができるようになりました。

もう自分一人の幸福を求める時代は終った。ほかの人が幸福でなくて、どうして自分が幸福になれるだろう。

もう自分の国だけの平和を求める時代は終った。ほかの国が平和でなくて、どうして自分の国が平和であり得よう。

あなた方の悲しい死に対して、私たちは今、こうした私たちの考えを捧げたいと思います。そして今はただ祈るばかりです。

御霊、とこしなえに安らかれと。井上靖』

戦争は何と悲惨なのでしょう。

いま世界各国で戦争が行われ、終息の見通しが立っていません。それどころか、わが日本も平和憲法がありながら、軍拡を行っています。

戦争でいちばん不幸になるのは、戦争で殺し殺されていく人々、つまり私どもです。そして地球環境、動植物の自然形態もすべて悪くさせていきます。

井上靖さんがいっているように、戦争はおたがいの国を亡ぼすと同時に、根源的な「人としての持つべき幸福」を奪ってしまいます。

「ほかの人が幸福でなくて、どうして自分が幸福になれるだろう。もう自分の国だけの平和を求める時代は終った。ほかの国が平和でなくて、どうして自分の国が平和であり得よう。」を心に刻まねばなりません。

今月8月は6日「ヒロシマ原爆の日」、9日「ナガサキ原爆の日」。そして15日は敗戦記念日です。

武器を捨て、相手の幸せを願う、すべての生きとし生きる者の平和を願うときであります。

■第193話:2024年7月

戦争はしてはならぬ

ウクライナとロシアの戦争、イスラエルとパレスチナの戦争。終わりません。相手を憎しみ、その街を破壊する。当然ケガ人は出るし、死者も出る。生き残っても、とても人としての生活はできなくなり、不幸のどん底に追いやられる。戦争とはこういう何もかもが無くなって悲しみのどん底に付き合とされるものなのに、なぜ、それをあえて私どもは続けるのでしょうか。人間の「性(さが)」でしょうか。

仏教では、わたしども人間は

➀ 自分の思うとおりにしたいという心 ……「貪(とん)」

➁ 思い通りにならないときの腹立ち心 ……「瞋(じん)」

➂ 上の二つに全く気づかない自分の心 ……「痴(ち)」

の三つの「心」を持っている、といいます。この三つの「心」を「三毒」といいます。自分だけでなく、まわりの人たちや物をダメにしてしまうので「毒」というのです。

私どもは、日常的にこの「三毒」があるため、悩み、苦しむのです。

これを国にレベルまで広げると次のようになります。

➀ こちらの思い通り(「欲」)にするために相手の国を攻撃する

➁ 相手が反撃すればするほど憎悪の心(「瞋(いか)り」が倍増する

➂ たがいに泥沼化して解決の道が見つからなくなる(「痴」)。

これが戦争を起こし、それをすぐに収めることのできない、私どもの「心」なのです。

戦争の話に戻りますが、太平洋戦争中、日本はあちこちで空爆を受けました。とくに1944年から45年の終戦まで、日本中、大変な空襲を受けました。大阪では50回の空爆を受け1万5千人が犠牲。東京都は100回を超えていて、区部だけで60回の空襲で死者は10万5千人。罹災者は300万人。とくに3月10日の東京下町大空襲は悲惨そのものでした。京都では1945年1月16日の馬町空襲で死者36名。6月26日西陣空襲で死者50人、重軽傷者66人、被害家屋292戸、罹災者850人。7月29日・30日は京都府舞鶴空襲。市内にあった舞鶴海軍工廠に米軍機が長崎型原爆の模擬弾を投下、動員学徒19人と教師1人を含む97人が犠牲。翌30日にも艦船が攻撃を受け100人余が死亡しました。

そして、あの沖縄では6月23日、今は「慰霊の日」となっていますが、旧日本軍の組織的戦闘が終結した沖縄戦の日。壮絶極まりない地上戦で沖縄県民の4人に1人が犠牲となりました。

二度とこんな惨事を繰り返してはなりません。

絶対戦争をさせてはならない、という決意をもって生きていきたいです。みらいのこどもたちのためにも。

■第192話:2024年6月

お釈迦さまの少年時代のお話

仏教の祖はお釈迦さまです。お釈迦さまは約2500年前、インドの王家の子、つまり一国の王子として生まれ、シッダールタと名付けられました。“願いが満たされた者”という意味で、何不自由なく育ちました。しかしとても多感な少年でもあり、何かにつけて深く考え込む性格でした。

シッダールタ王子時代のエピソードをひとつ紹介いたしましょう。

ある農耕祭の日のことです。たくさんの人たちが城内の畑にあつまり、今年もたくさんの収穫ができるように、とお祭りをいたします。シッダールタ王子も出席をし、農夫たちが畑を耕しているのを見ていました。すると、農夫たちによって掘りおこされた土の中から小さな虫たちが出てきます。そこへどこからともなく小さな鳥たちがいっぱいやってきてその虫たちを食べてしまいます。と、その小さな鳥たちを見て、より大きい鳥たちが下りてきて、その鳥たちを捕えるのです。その光景を見ていたシッダールタ王子は『ああ、生き物はなぜお互いに殺し合わねばならないのか』と強い衝撃を受け、いたたまれなくなって部屋に戻ってしまいました。

こういうお話です。

これは自然界の中での「食物連鎖」です。田植えが終わったときの田んぼなどを見ていると、水面に虫が跳んだり泳いだりしています、それをカエルが長い舌を伸ばしてペロッと食べてしまいます。そのカエルを今度は蛇がやってきて飲み込みます。するとその蛇を空から見ていた大きな鳥が下りてきてさらっていきます。

私たちはこれは自然界のありようだ、と納得をしますが、シッダールタ王子はいのちを奪い合う、殺し合う、ということが耐えられなかったのです。

そうしてついに彼は王位につくことをやめ、出家して修行僧になり、長い苦行ののち、ついに「さとった人」という意味の「ブッダ」になります。

そのブッダが説いた教えが[仏教]です。

さて、あらためて私どもの日常生活を見てみますと、忘れがちですが、私どもは、まわりにある水、コメ、野菜、肉など、いかに宅作のものを常に摂取し、そのおかげでいのちをつないでいます。

ですから食事を戴くときには、「よくぞ、私のいのちを支える食物となって目の前に現れてくれました」と感謝して手を合わせ「いただきます」という言葉が自然に出てくるのです。

このように、一つのいのちを見るとき、その一つのいのちは単独で存在するのではなく、いろんなものが寄り集まって存在しています。

一つのいのちは「おたがい、つながり合って存在する」という「法則」に気づきます。この法則のことを仏教では「因縁生起(いんねんしょうき)」と言い、平たく言うと「いただき、あたえあういのちを生きている」となります。

この見方ができ、深めていけば、私どもは、人の生き方、戦争などについて、してよいこと、しなければならないことが見えてくると思います。

■第191話:2024年5月

市原野の「絆灯会(ばんとうえ)」

市原野自治連合会では3年ぶりに第2回「絆灯会」を開催しました。第1回は今から4年前、東日本大震災のあと、遠くにいる私たちだけど、救援、支援を通して被災地のこと、被災して大変な思いで生活をしている方々に思いを寄せていこう、というねがいのもとに行われたものでした。「忘れないぞ! 心はつながり合っているのだ!」という思いを確認し、伝えるために参加者お一人お一人がロウソクに灯りをつけ合って祈る、そんな場面も作られました。

この「絆灯会」、コロナ禍で1回きりになりそうでしたが、今回の能登半島地震を経験して、やっぱり「忘れてはだめだ」という思いが強まって第2回目が計画、開催されました。すばらしい「市原野」の人々の心意気です。

当日はこのたびの能登半島地震により犠牲となられた方々に哀悼の意を表するとともに、実際に現地の支援に赴かれた消防士や区役所職員の方に講演をしていただきました。 私たちに今できることは、被害に遭われた方々に心を寄せ、今回の災害の甚大さ、自然の残酷さ、理不尽さを自分たちの問題として捉え、市原野の地域防災について考えることです。

市原野の寺院方も率先して参加しました。また、冬に行う市原野のお坊さん方の集まり「さんが・いちはらの」の寒中托鉢募金も、今回の「絆灯会」で募集した能登半島地震支援金に寄託しました。

人は一人では生きられません。

「あなたがいてこの私がいる、私がいてあなたがいる」です。このときの「あなた」は「人」だけを指すのではありません。人間以外の動物、自然、大地、山、海、川、太陽、月、熱、空気・・・、みんな「この私を生かせてくれている«あなた»」です。

この「いろんなあなた」と、呼びあい、つながり合って、「この私」は存在しています。まさにそのつながりは、意識すればするほど強い「絆(きずな)」になります。

「絆があるから生きていくことができる、絆があるから喜んで生きることができる」というのが仏さまの見方です。

「絆灯会」。いろんな人々、いろんなものとのつながりの中を生きている、ということを確認する、すばらしいイベントとなったと思います。

合掌

■第190話:2024年4月

お釈迦さまのお誕生をお祝いする「花まつり」

今から2500年ほど前、インド北西部にゴータマシッダルタという名の王子さまがお生まれになりました。このシッダルタ王子は生まれてすぐに七歩あるいて、右手で空を指差し、左手で大地を指差して「天上天下唯我独尊」とおっしゃいました。それに合わせて、大地は六種に振動し、空からは甘い雨が降り、美しい花びらが舞い下りて祝福した、といわれています。

この赤ちゃんのシッダルタ王子こそ、後のお釈迦さまなのです。

生まれてすぐに歩き、そして言葉を発する、というのは不思議なお話ですが、仏教の祖となられるお釈迦さまを説明するために、このような尊いお誕生の物語が出来上がって伝えられてきたのですね。

そして、その「天上天下唯我独尊」という言葉ですが、「天にも地にも我ひとり」と訳されます。

「唯我独尊」というと、自分がいちばん偉い、と読む人があるかもしれません。しかしほんとうの意味は「あらゆる天地のご縁をいただいてやっと今、ここに誕生した。そのご縁の集まりがあってのゆえのこの私である」ということです。つまり親の縁で生まれるですが、ただ親があるだけで生まれるのか、というとそんな簡単ではありませんね。いろんな天地の条件が集まってやっとこの《自分》が生まれた、という真実を表しています。

「天上天下唯我独尊」。言葉はいかめしいですが、私一人で生まれたのではない、いろんなご縁が集まって一人のいのちが生まれる、到底数えきることができないご縁が重なりあって、この私が在る、その不思議さの下にこの私のいのちがある、ということを知りなさい、ということです。

このシッダルタ王子は成長するに従って、その生きる不思議、悩み、意味を考えるようになり、とうとう最後には王位を捨てて出家をします。そして6年間の苦行を通して「悟り」をひらかれ、「ブッダ」となられたのです。35歳のときのことです。

合掌

■第189話:2024年3月

吉永小百合さんの「心配する気持ち」

いまから70年前、戦後9年経った1954年の3月1日、アメリカは太平洋のビキニ環礁で水爆実験を行いました。その威力たるや、ヒロシマ型原爆の千倍の規模でした。そのとき、ビキニ環礁海域では日本からたくさんの漁船が操業をしていて、延べ1,000隻近い漁船が放射能被ばくをし、被ばく者数は1万人、と言われています。そのなかでも焼津から出航していた「第五福竜丸」の無線長・久保山愛吉さんが被ばくして亡くなりました。このことから、核兵器の製造、使用は「人類の危機」を招く、として世界的に原水爆禁止運動が始まりました。

しかし、それから70年経った今、核兵器禁止の願いは実現していません。

先日、女優の吉永小百合さんがビキニ事件について話した新聞記事を読みました。その中で、小百合さんは長い間、朗読という活動をしておられますが、その理由を「根底には《平和》というものがあります」とおっしゃっています。その部分をその新聞記事から転載します。 吉永小百合さんのことばです。

私が続けている朗読活動も、大それた使命感からではありません。原点は9歳の頃の《心配する気持ち》です。1954年に米国の水爆実験で第五福竜丸の乗組員の方々が被ばくされました。私はラジオから毎日発表される無線長の久保山愛吉さんの容体を案じ、回復を毎日祈りました。亡くなったと聞いたときに、本当に悲しかったです。

21歳で映画『愛と死の記録』に出演し、幼い頃に広島で被ばくした男性が白血病で亡くなり、その跡を追う恋人を演じました。原爆ドームや平和公園でも芝居をしました。その後は体内被ばくをテーマにした映画にも出演し、原爆詩に出会い、被ばくの実相の一端に触れ、「こんなことは絶対に許してはいけない」という確信を持ちました。

小百合さんが1954年の水爆実験のニュースに接して、《心配する気持ち》で、毎日久保山愛吉さんの容体を案じ続けてきた、というのです。 小百合さん9歳のときのことです。その《心配する気持ち》という心の持ち方が心に響きます。

辛い思いをして生きている人に対して《心配する気持ち》をもつ、ということは、替わってさしあげることができない分、相手の立場になろう、とする努力の姿です。

私どもは、人はもちろん、あらゆるものに対し、殺したり、傷めたりしない生き方、つまり平和な生き方をしなければなりません。 いま、日本は戦争ができる国になりつつあります。ロシア・ウクライナ、イスラエル・パレスチナの戦争が長引いています。 一刻もはやく停まること、戦争をしない国の在り方を願わずにはいられません。

合掌

■第188話:2024年2月

戦争を考える

ロシア・ウクライナ戦争は3年目に入ろうとしています。パレスチナではイスラエル攻撃で一般市民が難民となり殺される子どもの数が増えています。 これらの戦争は当事国どうしだけではなく、同盟国などの支援を取り付けながら拡大していくのですから、世界のいろんな国が巻き込まれていく、ということになります。私ども、平和憲法を持つ日本の国は、少なくとも軍備を拡大したり、武器の供給をするのではなく、話し合いの場をつくって戦争を収める方向にもっていくことのできる国、と思うのですが、現実はそうではありません。とても残念です。

話は変わりますが、太平洋戦争突入時の1941年(昭和16年)、武器などの軍需生産の原料となる鉄や銅製品などの金属類を国民に供出させる法令が実施されました。使わなくなった金属類だけではなく、建物の鉄柵や手すり、いま使っている鍋・釜・火鉢などの日用品も回収の対象となりました。

そして、何と、お寺の仏具や梵鐘(吊り鐘)までもが供出の対象となりました。おそろしいことに金属でできた阿弥陀さままでが、タスキを架けられて運び出された事例もあります。恵光寺にも釣り鐘がありましたが、村の人たちが泣く泣く引き下ろして供出しました。

平和を願うお寺の釣り鐘や仏さまが人を殺す兵器になった、というのは何とおぞましいことでしょう。それに異を称えることができなかった戦時下の状況は怖いものがあります。

今般、浄土宗平和協会が「戦争時、寺院はいかに戦争に協力してきたか」ということを全国の浄土宗寺院を対象に調査し、その報告を公表しました。 その浄土宗平和協会の理事長である廣瀬卓爾先生は

「こんな状況だからこそ、一人一人の僧侶が平和の尊さを心に刻み、再び時代の流れにのみ込まれることがないように自分を磨いていかなくてはいけません。

今回、収集したすべての戦時資料がわれわれに訴えているのは、個々の僧侶の《覚醒》に尽きます。その契機とすべく、私たちは収集した資料の展示・解説などを含む「平和誓願の集い」を始めました。各地を巡回しながら、平和の実現に堅実な歩みを続ける覚悟です。」 とおっしゃっています。

力強いおことばとその実行力に私も賛同する次第です。

合掌。

■第187話:2023年12月

私が「生きている」のではなく「生かされている」という視座を

私たちは、自分のいのちは自分のもの、と思って生きています。しかし、ほんとうに自分のいのちは自分のものか、というと、見方を変えるとそうではないことがわかります。

一人のいのちは両親2人からいただいたもの、その両親それぞれの両親、つまり4人から、その祖父母の両親となると8人から、というふうに見ていくと、何と10代前まで遡ると、なんと、横並びで1024人の親がいたことになります。この先祖からずうっと《いのちのバトン》を受け継いで、今日のいのちがあるわけです。これだけの人たちのうち、一人でも欠けていたのなら、今日の私のいのちは生まれてこなかったのです。《いのちのバトン》とは、先祖からのつながりいのち、言いかえれば「時間のつながり」を言います。

金子みすゞさんの詩に「蜂と神さま」というのがあります。

蜂はお花の中に

お花はお庭の中に

お庭は土塀の中に

土塀は町の中に

町は日本の中に

日本は世界の中に

世界は神さまの中に

そうしてそうして

神さまは ちいちゃな蜂の中に

この詩を読むと、「蜂」は宇宙の中をいろんなものにつながりあって生かされていて存在している、ということがわかります。「蜂」を「私」におきかえて読んでみましょう。するとこの私はあるゆるいのちと横につながっているいのち、つまり「空間のつながり」 の中を生きていることがわかります。

私どもは時間的な、空間的な「あらゆるいのちのつながりの中」に、「いま、ここに現象」として存在しているのです。ですから、今ある「私」は昨日の私とはちがうわけで、また、明日の私は今の私とはまた違っているのです。このように「私」というものは一直線上に変化があるのではなく、あらゆる時間と空間をくるくると回って、「今」「ここに」いるのです。

つまり、私が「生きている」のではなく「生かされている」のです。

これは仏教の大変重要なものの見方です。

いまの時代、いのちのつながりを考える機会がないままに、前へ進んで生きねばならない状況が続いています。

自分のいのちのあり方について、この私の存在の仕方について、もう一度、一歩立ちどまって、よおく考えてみたいと思います。

合掌。

■第186話:2023年11月

「忘己利他」己を忘れ、他を利するは、慈悲の極みなり

これは比叡山において天台宗を創めた「最澄(さいちょう)」さまのことばです。原文は「忘己利他 慈悲之極」と漢文で書かれて今。

最初の「忘己利他」は「もうこ りた」と読みます。(声を出して読むと「もう懲りた!」のように聞こえますが…)。

「自分の《我》というものを忘れ、まわりの人のことを考えて生きていくことは《慈悲》の最高の状態である」という教えです。

私ども、生きていくということは、食べたい、寝たい、いい所に行きたい、好きな人といっしょにいたい、など、自分の〈欲〉が基になっています。しかし、その〈欲〉を好き放題に大きくしていくと回りと衝突してしまい、おたがいにとって悪い影響が出てきます。

仏教ではそれを〈我欲〉、あるいは単に〈我〉があるから、と教えます。つまり、仏教の教えの根本は「〈我〉の存在に気づき、それをコントロールする」生き方をすることです。そして、それが「利他」、つまり、苦しんでいる人のことを思う、そして具体的に動く、ということにつながるのです。

良寛さん、というお坊さんがいましたね。法事もお葬式もしない。寺にも住まず、小さな庵を借り住まいにして、托鉢生活で日暮らしをしていました。ふだんは歌を詠んだり、書をかいたり、そして子どもたちと遊ぶのが大好き、そういう人です。

ある冬の寒い日、良寛さんの粗末な庵に、貧しい母子が「食べるものを恵んでください」と物乞いに来ました。良寛さんは手元に何もありませんから、恵んでくれそうな人を思いおこして、「この母子に食べ物を与えてやってください」と、その人宛の手紙を書いて渡した、という逸話が残っています。

良寛さんは「自分は二の次、この母子になんとかこの日の食べ物だけでもありつけるように」と思ったのです。

ここで「良寛さんは自分は二の次」と書きました。良寛さんは、自分の〈我〉を横に置いて人と接するから、相手の辛い思いがよくわかったのだと思います。良寛さんは、そおっと人の苦しみに寄り添う、そんなお坊さんだったのですね。まさに「利他」のお坊さんだったのです。

そして、最澄さんの後半のことばにある「慈悲」の字義についてです。

仏教で「慈悲」と言うとき、その「慈」と「悲」の二つの漢字について、

「慈」は相手に安心を与える生き方を言います。そして「悲」は相手の辛い、苦しいという思いを取り除く生き方、と説明されます。

最澄さんはこの「慈悲」こそ、「忘己利他」の私どもの生き方の基本、と示されたのです。

「忘己利他」の生き方、自分の「我」をコントロールする、横に置く練習を始めてまいりましょう。また次回に。

合掌。

■第185話:2023年10月

またまた少欲知足 京都の年間猛暑日日数過去最多記録

日本有数の暑い都市としても知られる京都ですが、京都市で今夏に記録した猛暑日(35度以上)は過去最多の38回。この先もまだまだ記録が伸びると言われています。

なぜこんなに猛暑になってしまったのでしょう。やはり気候変動、つまり地球温暖化のせいです。現代に生きる私ども人間のせいです。

私ども人間は産業革命以後、自分たちの生活が便利で快適であるように、と電気を発明し、車や飛行機を動かし、そのもとになる石炭や石油、天然ガスなどをたくさん燃やしてきた結果です。また、食料となる家畜をたくさん育てたり、農業生産を多くするために森林を伐採していく、ということもその原因です。私どもは大切な自然を荒らして人間にとって都合のいい生活形態を作ることを目指してきました。その結果がこの地球温暖化です。自業自得です。

《気候変動に関する政府間パネル(IPCC)の第5次評価報告書》では「地球温暖化の本当の原因は、人間活動が原因である可能性ことが極めて高い(95%以上)」といっています。

要は、われわれ人類の生産活動が原因で、大気中の二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素などの温室効果ガスを、過去に類を見ない水準まで増やしているのです。

仏教では「少欲知足」ということを言います。《欲は少なく、満足することを知る》という意味です。「欲のコントロール」を我々の生き方にしよう、ということ、つまり我々人間は自然との調和の中を生かせてもらっている、という法則を知えきびょう、ってもたらされた生活知性です。

私たちのまわりは今、戦争や飢饉、疫病で、十分な食料が行き届かなくて死んでいく人がたくさんいます。その一方で「飽食」や「食品ロス」が問題になっています。

今から12年前、「世界一貧しい大統領」とよばれたウルグアイの前の大統領ホセ・ムヒカさんは国連のSDGsの会議で演説しましたが、その中のことばがとても有名になりました。あらためて「少欲知足」を考える言葉として紹介いたします。

貧乏な人とは、少ししか物を持っていない人ではなく、無限の欲があり、いくらあっても満足しない人のことだ

私たちの生き方を反省させることばです。

10月になれば、気温は下がるでしょうが、しかし、この異常気候の地球を作っているのは私どもの「欲」である、と自覚してまいりたいと思います。

こころゆたかな秋の季節を過ごすように努めてまいりましょう。合掌。

■第184話:2023年9月

老化って悪いこと?

人間、高齢になると、体が思うように動かない、物忘れをする、病気がふえる、など、老化現象が出てきますね。しかし老化は自然のことです。

お釈迦さまは、どんな人でも老・病・死から免れることはできない。そのことをしっかり受け止めて人生を見るのが基本である、とお示しになりました。

しかし、今の世の中では、病気をしない、認知症にならない、人の世話にならない、そんな老人がいい老人、と思われています。

しかし。老いるのは「悪」ではない、自然なのです。

精神科医の香山リカさん(63)は「認知症になっちゃいけないの?」と問いかけ、そして、老いることについて、「若さを上手に手放して、代わりにほかの《人生の宝物》を手にすることが大事」と言っておられます。

「若さを上手に手放して」という覚悟がいいですね。

そこで、私も含めて、高齢者のみなさんへのメッセージです。

「若さへの執着は卒業して、長い人生経験からわかったこと、深く考えられるようになったことに自信を持ちましょう。そして、人を大事にすること、平和の大切さを若い人たちに伝えていくように勤めましょう。

体は不自由でも年をとったからこそ、これからの生き方がいっぱいあると思いなおして、くじけずに日暮しをしてまいりましょう。」

やはり年をとって前向きに生きる、というのは、こんな私が、いろんなご縁によって、生かされている、ということに気づくことから始まると思います。そしてそのことを喜ぶこと、それが生活のベースとなるのです。

いつも紹介する坂村真民さんの「喜べ」という詩、また掲載します。いっしょに読んでみましょう。

喜べ喜べ

喜んでいると

みんな寄ってきて

助けてくれる

それと反対に

悲しんでばかりいると

みんな離れていってしまう

だから喜べ喜べ

それが幸せの秘訣だ

また来月に。

合掌

■第183話:2023年8月

人間の欲が地球環境を悪くしています

いま日本にジェーン・グドールさん、という動物行動学者が来ておられます。彼女は今89歳。いまの地球環境の悪化に対し、ご自身の専門分野の観点から、とても建設的な発言をしておられます。

仏教では「あらゆるいのちはおたがいつながりあって存在する。単独でそのものが存在する、ということは決してない。だからおたがいを大事にし、自分の我を二の次にする生き方をしなければならない」と言います。グドールさんの環境についての発言はその仏教の縁起説と通底していますので紹介します。

私たちが抱えている大きな問題の一つは、自然から切り離されていることです。人間の未来の存続は、健全な環境が保たれるかにかかっています。それは動物や植物が複雑に絡み合って構成されていて、すべてが役割を担っている。そのひとつが失われるたびに、生態系は不安定化し、いつかは生態系全体が崩壊します。

そして、彼女はこう続けます。

人間と動物はお互いを尊重しなければなりません。

にもかかわらず人間は、食肉やペットとして野生動物を密猟し、売るようなことまでしています。一方で、抗生物質に耐性を持つスーパーバグ(超多剤耐性菌)が増え、それが原因の感染症により世界中で多くの人が亡くなっています。

この新たなパンデミックを避けるためには工場畜産、そして化学肥料や農薬を投入する慣行農業をやめるべきです。

より小さな規模で良い食べ物をつくる、環境に配慮した持続可能な農業へ移行する必要です。開発についても考え直さなければなりません。

新しい道路やダムが必要とは言えません。

スーパーマーケットを建てるために美しい森を切り倒す必要はありません。

全くその通りですね。

自然のもの一切はおたがいがつながりあい助け合って存在している、と常に教える仏教、いま「自分の我を二の次にする生き方」を考えていこうではありませんか。

合掌

■第182話:2023年7月

「市原の用水路」から学ぶ先人の生き方

先日、地元の小学校4年生の子どもたちを前に「ふるさと・市原野」についてお話しました。

テーマは「市原の用水路」です。

わが市原の里では江戸時代初期、今から350年ほど前、それまで米のとれなかったところに灌漑用水路を作ってコメ収穫ができるようになりました。その用水路建設を指導したのが当時の京都所司代の板倉重矩(いたくらしげのり)でした。

この市原の「板倉用水路」は市原の北部を流れている静原川から取水して、市原の東の山裾を通り、市原駅を通って、恵光寺の下の鞍馬街道で北上させて、そこから4本の支線を作って市原の村全体に水が流れるようにしたものです。全長は5㌔ほどのものですが、当時の人たちにとっては米が収穫できたことが画期的な出来事でした。

いまでも市原の町では板倉氏の功績を謝するため、毎年6月晦日に「板倉忌」を市原神宮寺で行っています。

小学校の子どもたちにはその水路の話をしながら、昔の人たちの「コメ作り」をいっしょに考えました。

「コメ作り」は大変なことです。

お米を育て、収穫するにはどれだけの人の力がいるか、田植えが終われば、次に草鳥をしなければならない、大きくなるのはうれしいけれど、台風で稲が倒れてダメになってしまわないかなど、心配と苦労と労力はいつもつきまといます。家族はもちろん、身内や近所の人たちと協力し合って一所懸命コメを育てる作業に精を出します。

江戸時代の農政家である二宮尊徳(1787-1856)の歌に「この秋は雨か嵐かしらねども今日の勤めに田の草ぞ引き抜く」というのがあります。収穫を夢見て農作業に勤しむのですが、尊徳翁は「コメは日光、風、雨、自然のめぐみでできるのだ。先のことは考えず、今日、今、しなければならない草取りなら草取りに精を出すことがいちばん。そう思ってコメ作りにつとめはげむことだ」といっています。

コメを育て収穫する、というのはずいぶんつらい、しんどいことです。「人の手を八十八回、煩わせて、やっとコメ1粒ができる」といって「米」の字の成り立ち、つまり「米」は「八・十・八」と書く、と説明することもあります。

まったくそのとおりですね。

そんな具合ですから、その分、立派に収穫ができたときはどれだけうれしいか、その喜びと感謝を天地の恵みとうけとって、神仏に感謝をして秋祭りを行うのです。

と、まあ、こういうお話をさせてもらいました。

合掌

■第181話:2023年6月

雑草という名の草はありません。害虫という虫はいません。

人間が自分の都合でつけた呼び名です

いまの世の中、私たちは自分を中心にして物事を見、生活するようになりました。その最たるものが都会での生活です。都会とは私たちにとって意味のあるもの、つまり便利、効率、快適を求めて人間が作り上げたものです。それに対して、山や川、海など自然界のもとでの生活は、人間にとって不便、非効率で、意味のないもののように見られるようになってしまいました。

しかし、ここで考えなければならないことは、今日の私のいのちはいろんなものとつながり、関わりあって存在している、という事実についてです。

仏教は「相依相待」(そうえそうたい)といって「一つのものが存在するためには他のものに依っていて、他のものなしにはその一つのものも存在し得ない」という関係性を根本においています。

今回、タイトルで紹介した言葉はテレビ小説などで脚光を浴びている言葉です。雑草とよばれる名のない草は、それはそれで存在する理由があります。つまりこれらの草は他のものたちによって存在しますが、同時に、他のものを支えている存在でもあります。

それを私どもが、都会的な見方、つまり「自分にとって意味のあるもの」だけが存在すればよい」という傲岸な見方をしてしまって要らない草は「雑草」、邪魔になる虫は「害虫」と呼んで憚らないのです。

仏法から外れた傲岸な生き方を私どもはしている、と猛反省しなければなりません。

合掌